Dans le

précédent billet j'ai exposé ce qu'était la géolocalisation et comment la mettre en place dans les articles. Dans le présent billet je vais tenter de mettre en lien la géolocalisation et la photographie illustrative, tout cela en évoquant la possibilité d'utiliser un GPS.

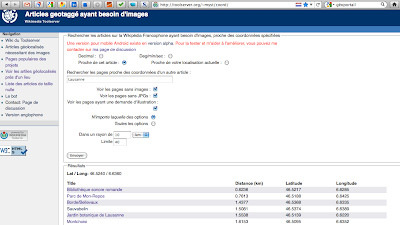

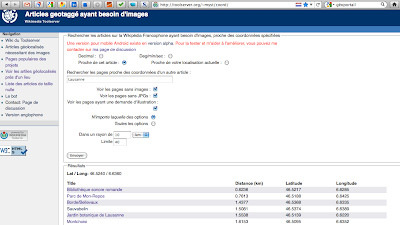

L'outil de MystMyst a adapté, pour la version francophone de Wikipédia, un

outil qui permet de dresser une liste d'articles ne possèdant pas d'illustrations tout en considér ant votre position

ant votre position.

Comme on le voit sur le document ci-contre, l'outil vous demande en premier lieu de donner l'endroit qui vous intéresse. Vous pouvez lui donner une position avec les géodonnées précises (latitude et longitude), ou lui donner un nom d'article précis. Vous avez le choix.

Vous pouvez ensuite affiner votre choix sur les types d'illustrations, jpg seulement.

Enfin, il est possible de restreindre la liste générée par deux critères. La distance entre votre lieu et les articles en question et le nombre d'articles présents dans cette liste. Là c'est à l'utilisateur de le faire au feeling. Le nombre d'articles pas illustrés autour d'un lieu dépend de très nombreux facteurs (densité d'articles dans l'aire géographique en question, possibilité d'en faire des photos, présence de Wikipédiens, etc.) .

Voilà vous avez donc tout en main pour vous sortir une liste de photographies utiles à faire près de chez vous ou lors de vos prochaines vacances.

Comment se servir de cette liste ?Vous disposez d'une belle liste. La solution la plus simple est de l'imprimer. Vous l'avez sur vous et vous pouvez prendre les photos nécessaires. Autre solution : le GPS !

En bas de la page concernant cet outil, sous la liste, vous pouvez voir :

Générer un KML. Pour faire simple, un

kml c'est un format de fichier adapté au recueil de points géolocalisés. Ainsi en cliquant sur cette option l'outil de Myst vous propose de télécharger un fichier de type kml incluant tous les points obtenus grâce à votre sélection précédente. En cliquant sur le lien vous arrivez à une page web assez imbitable. Il suffit juste de sauvegarder cette liste avec votre navigateur web favori. Un

fichier,

enregistrer sous, marche très bien pour ça. Voilà maintenant vous avez votre fichier kml sur votre ordinateur.

Comment mettre ce fichier kml dans votre GPS ?

Babel GPSBabel GPS est un logiciel libre et gratuit. Il permet de convertir la plupart des formats de fichier tels que le kml. Ainsi il vous permet de transformer votre fichier kml nouvellement créé dans le format de votre GPS.

Il vous suffit juste de trouver le format de fichier accepté par votre GPS et de remplir l'interface en conséquence. Voyez la capture d'écran ci-contre, c'est très simple d'utilisation. Pour ma part j'utilise un GPS Garmin et ça marche très bien. Le format de fichier de Garmin est le GPX XML.

Avec ce fichier, votre GPS interprète toutes les entrées de la liste générée par le KML comme une des points d'intérêts. Ainsi en vous promenant votre GPS pourra vous dire qu'à 200 mètres sur votre gauche la jolie petite église n'a pas de photo sur Wikipédia.

Autre méthode pour générer un fichier kml :Dans le précédent billet je vous parlais de l'outil {{KML}} que l'on peut apposer au pied d'un article ou dans une catégorie.

Comme évoqué précédemment, cet outil vous permet de visualiser les points géolocalisés sur une carte. Il vous permet aussi de télécharger les données de l'article ou de la catégorie au format kml. Il suffit de cliquer sur le lien adéquat. L'outil a un léger bug, au moins avec ma configuration de matériel. Il oublie de mettre l’extension de fichier. En ce cas, il suffit juste de renommer le fichier de

fichier en

fichier.kml. Ça marche très bien comme ça. Vous avez votre fichier kml la procédure est ensuite rigoureusement la même qu'expliqué ci-dessus.

Toujours dans l'optique des besoins photographiques, on peut utiliser cet outil {{KML}} sur une liste de monuments notables. Prenons exemple sur la

liste des monuments historiques du 20 ème arrondissement de Paris, tous les monuments y sont géolocalisés. On peut tout simplement recopier cette liste en page de discussion de l'article, en y retirant tous les monuments disposant d'une photographie. Vous obtenez une

liste de monuments à illustrer. Ensuite, il s'agit juste d'utiliser l'outil {{KML}} pour mettre ça dans votre GPS.

Cette méthode est bien entendu transposable à toute sorte de liste d'entités.

Conclusion :Vous voilà doté de quelques outils pour vos prochaines vacances ou pour les longs week-ends à venir Pâques et mai. A vous de jouer pour faire de belles photos utiles.