Samedi dernier, Wikimedia CH tenait une réunion au sujet des fameux GLAM, on peut voir le programme ici.

Les retours d'expérience en France et Suisse étaient très intéressants. Cela dit

1- La structure des pays (et des chapters) n'a rien à voir il n'est donc pas évident/souhaitable/possible d'appliquer une recette identique.

2- On a, à mon avis, plus fait le point sur « ce qu'il y a régler » que sur les solutions en tant que telles. Je ne jette pas la pierre, si les solutions étaient évidentes, on les aurait évoquées voire mises en œuvre.

J'ai bien conscience que l'association repose sur le bénévolat, les bonnes volontés et que, si d'aventure, des dizaines de musées demandent une action de notre part, cela risque d'être difficile à mettre tout cela en œuvre car les ressources sont limitées. En évoquant ce point là, on s'est dit qu'il est fort probable que les musées, bibliothèques etc ne se rendent pas compte qu'il y a en fait peu de personnes qui entrainent les projets alors qu'on « vend » « la masse des gens qui collaborent à Wikipédia, Commons etc ».

En ce qui me concerne, j'ai un autre souci et j'en ai fait part à l'assemblée. Il y a quelque temps, sur une mailing liste interne, j'ai appris qu'un accord était envisagé entre un musée et Wikimedia CH pour photographier quelques éléments de collections. Je n'ai pas répondu mais ai gardé cela dans un coin de ma tête.

Mon souci est le suivant : je suis un photographe lambda avec du matériel basique (un compact en mode automatique qui fait tout ce que je lui demande). Autant je n'ai pas vraiment de soucis de faire des photographies « comme je peux » de certains monuments, paysages etc et les mettre sur Commons, autant je trouve que ce serait dangereux pour les futurs accords d'envoyer un n00b comme moi comme « preneur de photos officiel ».

Si c'est pour s'entendre dire « On a fait appel à Wikimedia et on a eu des photos banales (parfois correctes) ; il était bien gentil votre gars mais on aurait pu faire les mêmes clichés alors était-ce la peine d'ouvrir les galeries pour lui ? », je doute que l'association (et les projets Wikimedia) ont à y gagner car ne nous leurrons pas, les partenariats du futur seront débloqués ou freinés en fonction de ceux du passé1. C'est là où je trouve qu'il existe une limite à « c'est mieux que rien » (ou au fameux « N'hésitez pas »). Je comprends que c'est frustrant de faire attendre un musée ou de lui dire qu'on n'a personne pour l'instant et qu'on est navrés mais je pense que c'est mieux d'être honnête plutôt que de réaliser quelque chose qui risque de nous nuire dans le futur.

Personnellement, je ne me sens pas capable de faire ce genre de clichés. Ce n'est pas qu'une question de matériel d'ailleurs : même si on me prêtait de bons appareils avec plein d'objectifs, je serais incapable de savoir quoi en faire (lequel choisir, quels réglages faire ?). Comme indiqué par un participant du projet, on en revient à hausser le niveau demandé en appelant des élites plutôt qu'aux ajouts de Monsieur Tout le monde (ce qui est sensé être le principe des projets Wikimedia). Mais je pense que la crédibilité des actions conjointes entre Wikimedia et les GLAM est à ce prix. Je préfère que les partenariats avec les projets Wikimedia passent pour être réalisés par des semi-pros sérieux plutôt que par de gentils médiocres. On ne peut pas vraiment se permettre d'avoir une mauvaise image, surtout si on peut l'éviter.

1. Je connaissais un artisan (peintre) qui disait qu'un chantier réussi lui amenait 10 clients et qu'un chantier raté lui en faisait perdre 100. Je crois que nous sommes dans le même genre de logique.

Réflexions aléatoires sur un projet qui tourne très bien alors qu'il prouve tous les jours qu'il ne devrait logiquement pas fonctionner.

Affichage des articles dont le libellé est Extension du chaos. Afficher tous les articles

Affichage des articles dont le libellé est Extension du chaos. Afficher tous les articles

lundi 22 août 2011

jeudi 18 août 2011

Wikipédia et journalisme, une histoire d'amour

Pour plein de très bonnes raisons, j'ai passé le mois de juillet à faire du journalisme scientifique au sein de la rédaction d'un quotidien suisse romand plutôt bien réputé. Rien à voir avec ma vie de wikipédien, sauf que... difficile de faire des séparations claires quand on porte différentes casquettes: on y rencontre des journalistes qui vous ont interviewé au sujet de Wikipédia dans le passé, et à la première mention du mot "wikipédia" dans un briefing de la rédaction, un des rédacteurs en chef rigole en vous regardant en disant "attention, on est surveillé !" Car évidemment, il avait fouillé Google avant votre arrivée pour savoir ce que vous faites de votre vie.

Alors tant qu'à faire, voila un petit résumé de ce que j'ai appris des relations entre Wikipédia et le journalisme, que ce soit pendant ce mois ou lors d'interactions précédentes. Je préviens tout de suite: pour tous les lecteurs qui ont un peu de bon sens, aucune révélation fracassante n'est à prévoir.

Commençons par l'évidence: les journalistes utilisent Wikipédia (tous !), et les journalistes aiment Wikipédia. Tout le monde est au courant1, mais impossible d'avoir le moindre doute, entre les articles imprimés que j'ai vu sur divers bureaux2, les fois où j'ai entendu "même sur wiki, y'a rien à ce sujet"3, ou divers discussions surprises ici et là complimentant le site.

Surtout, les journalistes comprennent comment utiliser Wikipédia, et savent quel crédit apporter (ou non) à son contenu, quoi qu'en dise l'AFP. Bon, en théorie, juger la qualité des sources, c'est un peu leur métier, mais théorie et pratique ne sont pas forcément pareils... A ce sujet, je vous laisse lire l'excellente chronique de Jonas Pulver, journaliste au Temps: Wikipédia et les médias, la poule et l’œuf qui résume bien la situation4.

Tout n'est pas parfait: la plupart des gens avec qui j'ai discuté ne comprennent pas comment est éditée Wikipédia. Mais ce n'est pas spécifique aux journalistes: je crois que c'est le cas d'à peu près tout le monde hors communauté wikipédienne. Combien de fois ai-je été présenté comme "celui qui décide de l'acceptation des modifications pour les articles concernant la Suisse". Euh... non. "Toi tu fais partie de ceux qui peuvent éditer sur Wikipédia ? Y'aurait un truc à changer ici". En gros, on sait qu'il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour éditer Wikipédia. Mais on imagine quand même souvent une petite barrière à l'édition, ou un certain processus de modération.

Quid des journalistes qui contribuent dans Wikipédia ? J'ai trouvé un compte, avec quelques petites modifications au fil des ans (et une tentative de sauvetage désespérée d'une page proposée à la suppression). Les éditions faites via l'adresse IP partagée au sein du journal5 suivent le même profil. Rien de très étonnant: après une journée de travail, les journalistes n'ont pas forcément envie de ramener du travail à la maison.

Reste encore un point intéressant, mentionné par Jonas Pulver dans sa chronique: les journaux utilisés comme source sur Wikipédia, quelque chose qui fait peur à certains journalistes, parce que s'ils connaissent leur niveau de compétence sur un sujet ou un autre, le lecteur (ou le rédacteur wikipédien qui cherche une source) ne le connaît pas. Exemple: j'ai écrit un article dans un domaine où je ne suis pas spécialiste, mais j'ai eu quelques jours pour me documenter, lire les publications scientifiques correspondantes, m'entretenir avec deux spécialistes, puis, après écriture de l'article, le faire relire par l'un d'eux. Un autre jour, à 16 heures, on a encore un bout de page vide et ça tombe bien, voila un sujet qu'il faut traiter. Je dois partir dans deux heures. J'ai le temps de lire l'article scientifique en diagonale, parcourir deux sites de vulgarisation qui viennent de traiter ce sujet et m'apportent un peu de contexte, puis je dois écrire mes 1800 signes. J'ai à peine le temps de le relire moi-même, ne parlons même pas de le soumettre à un spécialiste. Même journal, même rubrique, même auteur, à peu près le même niveau de compétences sur le sujet. Dans un cas, je suis très confiant sur le résultat, dans l'autre, je n'ose même pas relire l'article maintenant de peur de ce que je pourrais y trouver. Comment jauger la qualité de cette source pour une personne externe ? Dans ce contexte, entendre un argument du style "La source est une publication réputée" fait sourire. C'est le cas du Temps en général, mais pas forcément de tous les articles pris individuellement...

A venir pour un prochain billet: un mot sur l'utilisation d'images libres dans les journaux, puis, s'il y a encore des lecteurs, mon expérience personnelle.

1. A part peut-être une bloggueuse qui a récemment décidé d'améliorer la qualité de la blogosphère francophone en arrêtant d'y publier.

2. Le premier que j'ai repéré était l'article sur Georges Pompidou.

4. Et si vous cherchez de la lecture, cette série de chroniques nommées La Vie Numérique sur le site du Temps est excellente.

5. Une bière samedi à celui qui arrive à l'identifier.

samedi 23 juillet 2011

Les petits drapeaux

{{Harad}} reste à créer. Ils foutent quoi sur le projet Terre du Milieu ?

{{Harad}} reste à créer. Ils foutent quoi sur le projet Terre du Milieu ?(drapeau par Rondador, chouré sur Commons)

Les modèles « pays et drapeau » sont un petit millier, à la louche. Leur fonctionnement est simple : vous tapez {{pays}}, vous avez [[Fichier:Flag of pays.svg|20px|Drapeau du pays]] [[pays]], autrement dit, le nom du pays avec son petit drapeau à gauche. On voit plus tarabiscoté chaque jour sur Wikipédia, le royaume des MacGyver de la syntaxe wiki.

La création de tous ces modèles partait probablement d'une bonne intention : ajouter un peu de couleur, permettre une identification plus rapide, simplifier l'édition, que sais-je encore. Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et en l'occurrence, la carreleuse s'appelle Clio.

En effet, introduire de la diachronie dans le bouzin complique sérieusement les choses : au cours de leur histoire, les pays ont une fâcheuse tendance à changer de drapeau pour un oui ou pour un non (l'exemple est caricatural et connu : l'Afghanistan a connu près de vingt drapeaux depuis 1900), sans parler de ceux qui ont l'outrecuidance d'avoir existé avant l'invention du concept de « drapeau ».

Est-ce que ça allait arrêter nos modélistes fous ? Bien sûr que non. Les modèles pour les pays disparus sont encore plus nombreux que ceux pour les pays qui existent encore, et ce n'est pas l'indépendance de l'Austrosoudan qui a changé la donne. Ils sont si nombreux qu'on a même une page d'aide dédiée à leur bon usage. Une page d'aide que pas grand-monde lit, à en juger par les anachronismes qu'on croise dans une quantité effrayante d'articles.

Un exemple ? Prenons l'article sur la Grande Guerre du Nord. L'infoboîte contient neuf modèles à petit drapeau :

- {{Danemark}} ne va pas : à l'époque, le royaume est encore en union personnelle avec la Norvège. Il faudrait employer {{Danemark-Norvège}}.

- {{Duché de Saxe}} est particulièrement savoureux (1), sachant qu'aucun État de ce nom n'existe depuis quatre cents ans lorsque la guerre éclate ! Il faudrait employer {{Électorat de Saxe}}.

- {{Hanovre}} renvoie au bon article depuis seulement une heure ou deux ; avant cela, il envoyait sur un article-salmigondis qui mélangeait électorat, royaume et État de Hanovre. De toute façon, le vrai nom de ce pays, c'était « électorat de Brunswick-Lunebourg ». Mais bon.

- {{République des Deux Nations}} renvoie au bon article, mais qui sait ce que recouvre ce nom ? Pour le Brunswick-Lunebourg, on juge préférable d'appeler ça « Hanovre », mais la Pologne-Lituanie n'a le droit qu'à son nom le plus obscur ?

- L'hetmanat cosaque n'a pas de drapeau. Du coup, ça déséquilibre la liste de pays et c'est laid. (C'est loin d'être un cas isolé, du reste.)

____________________________________

(1) Ce qui est encore plus savoureux, c'est que les sept emplois actuels du modèle {{Duché de Saxe}} sont tous anachroniques.

mercredi 20 juillet 2011

Des grands, des gros et des pieux

Déjà en 1648, le Saint-Empire avait lui aussi fait le choix du chaos.

Déjà en 1648, le Saint-Empire avait lui aussi fait le choix du chaos.(carte par Ziegelbrenner, chourée sur Commons)

Contrairement à ce que pourraient en dire les mauvaises langues, mes contributions à Wikipédia ne se limitent pas à la sous-culture tolkiéneuse (ou à la sous-culture wok 'n' woll). Comme les habitués d'IRC (1) les plus perspicaces l'ont deviné, ma marotte du moment, c'est les ducs de Brunswick-Lunebourg.

Mais non, partez pas, je vous assure que c'est intéressant.

Alors, certes, le Brunswick-Lunebourg n'est pas le coin le plus sexy de feu le Saint-Empire romain germanique. Ses souverains se distinguent davantage par leur capacité à découper leurs terres entre eux pour former des tas de micro-principautés et à aggraver encore davantage les dettes accumulées par leurs prédécesseurs que par leurs exploits sur le champ de bataille. Même la guerre de Trente Ans aura plus ou moins épargné la région, c'est dire si ce n'est pas un coin où passer son samedi soir si l'on a envie de s'amuser. On n'atteint pas les sommets d'ennui de ces trous perdus marécageux que sont la Poméranie (2) ou le Mecklembourg, mais ça reste nettement moins passionnant à étudier que la Bavière ou la Saxe. Ce qui se reflète dans le traitement du sujet sur Wikipédia.

À la louche, il doit y avoir entre soixante et quatre-vingt péquenauds qui ont eu l'insigne honneur de pouvoir inscrire « duc de Brunswick-Lunebourg » sur leurs cartes de visite entre 1235 et 1918. Sur toute la smala, environ la moitié possède son article sur fr: (je suis en train de boucher les trous). La quasi-totalité d'entre eux ont été créés par une utilisatrice qui s'est fait une spécialité de ce genre d'articles, au point qu'on les reconnaît souvent au premier coup d'œil : une fâcheuse tendance à répéter systématiquement le titre familial, jusqu'à l'absurde ; une tendance encore plus fâcheuse à aplanir les difficultés (les « vers telle date » deviennent souvent « telle date » tout court) ; de fréquentes coquilles dans les noms et les dates ; des titres foireux au possible ; et bien sûr, une mention systématique du fait que Trucmuche est l'ancêtre d'une lignée qui dure jusqu'à l'héritier actuel Machin (dans le cas qui nous intéresse, les ducs de Brunswick-Lunebourg sont les lointains ascendants des souverains britanniques). L'intérêt est clairement plus généalogique qu'historique (3) : les ducs qui n'ont pas eu l'heur d'avoir d'héritier n'ont pas eu droit à leur article, leur absence de l'arbre généalogique ascendant de la reine Victoria ayant probablement conduit à les juger sans intérêt.

Tous ces articles n'ont souvent pas bougé depuis leur création, en 2006, hormis lors du passage de routine des robots à interwikis ou des cyborgs correcteurs de liens. Ils ne sont pas irrécupérables, mais le fait est qu'ils demandent une certaine quantité de travail pour en faire des ébauches au moins passables, ne serait-ce que sur le plan de la forme. Alors, je sais bien que Wikipédia ne va pas s'arrêter de tourner parce que Éric le Jeune n'avait pas d'article en français jusqu'à la semaine dernière, ou parce que Frédéric le Pieux était mal numéroté (4). Pourtant, il me semble qu'une des forces de Wikipédia est justement de proposer de la documentation en français fiable et facilement accessible sur ce genre de sujet obscur. Un éventuel « Projet:Saint-Empire » serait peut-être une initiative sympathique s'il pouvait réunir plus d'un contributeur.

Parce que bon, je me suis tapé les Saxons, je suis en train de me taper les Brunswickois, mais le fait est que je me sens un peu seul.

Et qu'il reste les Holsteinois, les Mecklembourgeois, les Poméraniens, les Brandebourgeois, les Frisons-orientaux (5), les Oldenbourgeois, les Anhaltois, et j'en passe.

Sans même parler des évêques.

Les deux millions sont vraiment tout près.

________________________________________________

(1) Oui oui, l'antre du Démon, le lieu où on se réunit pour court-circuiter les lieux de décisions ordinaires de Wikipédia, tout ça.

(2) Et pourtant, un duché avec des souverains aux noms aussi chatoyants que Bogusław ou Świętopełk devrait attirer le chaland, ne serait-ce que pour se plaindre qu'il ne peut pas taper ces noms avec son malheureux clavier français.

(3) J'ai même vu, sur une paire d'articles, le bandeau du portail généalogie. Je serais curieux de voir ce qu'on dirait si quelqu'un s'avisait de l'ajouter aux articles sur Louis XIV ou Victoria.

(4) L'absence d'illustration pour la plupart des ducs me chagrine également quelque peu. Si vous partez en vacances outre-Rhin, n'oubliez pas votre appareil !

(5) Avec ou sans tiret ? Faudrait-il renommer en [[Est-Frise]] ou en [[Frise de l'Est]] ? Qu'en pense le gouvernement de Djouba ?

samedi 18 juin 2011

Bulle à niveau

Hier après-midi, j'ai rejoint Chandres pour le premier jour du salon Questions d'âge situé dans la riante cité de Bulle (canton de la Gruyère Fribourg) pour tenir un stand1 Wikimedia.ch. C'était ma première expérience de communication externe, le but visé étant d'essayer de se faire voir (et plus si affinités) auprès de contributeurs qui ont des connaissances et du temps2, à savoir les 50 ans et plus.

Il faut bien dire qu'il n'y pas foule dans l'espace Gruyère ce vendredi, cela m'étonne assez peu en fait. Chandres a bien fait les choses, on a un joli stand avec de beaux visuels et un ordinateur relié à un écran pour faire des démonstrations. On a même décroché le stand 41, l'indicatif téléphonique du pays3, juste à côté de nos amis de Seniorweb, des gens charmants et dans une logique proche de la notre. D'ailleurs on partage les prises, les sunlights4, le frigo, la connexion. Nous sommes situés dans un angle, juste en face d'un coin pour se restaurer (on y piquera d'ailleurs des gobelets, merci !), d'un espace où deux fois par jour des ninjas seniors fribourgeois feront des chorégraphies de remise en forme (45 minutes à chaque fois tout de même...), y a pas à dire Boney M, ça nous rajeunit tous, vu que cela fait 30 ans qu'ils sortent un best-of par an. Et pas loin de nous, un stand de W-C \o/.

Notre première visiteuse est une apicultrice qui pose des questions assez techniques sur son métier. Heureusement Chandres s'y connait mieux que moi en biologie (et pour cause) et il lui montre l'article sur l'espèce, le genre qu'elle élève (cultive ?). Cerise sur le gâteau, on trouve même un lien rouge quand elle évoque le créateur de cette espèce et donc on lui montre comment modifier cela. La deuxième personne nous cause à peine, car voyant le panneau Wikipédia, elle balance juste entre ses dents : « Wikipédia ? Je connais déjà » avant de partir. Cela donne l'idée à Chandres d'intervertir deux panneaux et de placer ainsi ceux parlant de Wikimedia dans les axes d'allées et venues du public. Et également de préparer des feuilles A3 pour le lendemain, incitant le visiteur à se/nous poser des questions.

Plus tard dans l'après-midi, nous accueillons un contributeur en alémanique5. J'ouvre une parenthèse à ce sujet : on notera que la page d'accueil a quatre onglets donc en fait quatre sous pages d'accueil (pour les Alsaciens, Souabes etc). J'attends que fr:wp ait autant de sous-pages d'accueil que de coins où on parle le français, ce serait assez rigolo6. Le contributeur (qui parle très bien français) étudie la linguistique et m'a parlé d'un souci entre le code de la langue alémanique (als) qui est aussi celui d'une version de l'albanais tosk, qui est une base de l'albanais standard donc n'aura pas de wikipédia à lui dans le futur. Sans compter le fait que l'alémanique (als) est souvent encore décrit comme « alsacien ». Bref, un nouveau chenit dont j'ignorais l'existence. Pour terminer, je note aussi que les autres projets en alémanique (wikisource, wikiquote etc) sont dans Wikipédia avec des namespaces différents. Fin de la parenthèse sur les projets de la Foundation en alémanique.

Les contacts que j'ai eus avec le public me confirment des choses plus que cela ne m'en apprend.

1. Les gens connaissent Wikipédia, la notoriété spontanée est sans doute immense ; la notoriété assistée est totale.

2. Les gens n'ont aucune idée de ce qu'est Wikimedia.

Le corollaire de tout cela est assez rigolo. Une fois que Chandres a interverti les panneaux, on voit plus celui parlant de Wikimedia (avec tous les projets de la Fondation) que Wikipédia. Du coup, la réaction standard, c'est des gens qui froncent les sourcils d'un air de dire « Ils abusent d'utiliser un nom très proche de Wikipédia sans être identique, et en plus, on retrouve le logo, hmm c'est quoi ce truc » suivi, notamment si on les invite à poser une question, du rituel « Wikimedia, par rapport à Wikipédia, c'est quoi ? ». Et là, c'est souvent la découverte des nouveaux projets pour eux. Si je sens que ça « prend », j'évoque le concours de l'été avec Wiki Loves Monuments - Suisse. Ah oui, les gens aiment bien prendre des dépliants également.

Parmi les questions qui me reviennent, il y a ce monsieur qui voulait rajouter des images sur Wikipédia depuis Google Earth. Je décide de voir avec lui sur Google Earth, je trouve des photos mais elles ne sont pas liées à Wikipédia ni Commons. J'explique quand même qu'on peut mettre7 des photos sur Wikipédia via Commons (et là je parle de Wiki loves Monument aussi) mais la personne paraît peu intéressée si ce n'est pas directement dans Google Earth. Après son départ, on recherche d'où viennent ces images. En fait, elles sont liées à Panoramio et Wikipédia me dit que : « Panoramio est un site web de partage de photographies géopositionnées. Certaines photos mises en ligne par les utilisateurs sont visibles depuis Google Earth, elles viennent enrichir l'information visuelle du lieu : ce sont en général des photos prises au sol, créant une mise en perspective avec les vues satellite de Google. Les photos sélectionnées dans Google Earth sont choisies pour leurs qualités documentaires. Google a racheté Panoramio en juin 2007 pour la complémentarité avec Google Earth. », bref rien à voir avec Wikipédia.

Autres questions traditionnelles qui me viennent à l'esprit : « Vous vérifiez tout ? », « Vous êtes rémunérés pour cela ? »

Autre souci, montrer qu'il est simple de modifier un article quand une personne dit qu'elle lit Wikipédia mais ne contribue pas car « je n'ai pas le niveau », « je ne vois pas ce que je peux apporter » etc. J'ai choisi l'article sur Bulle ou Fribourg et cela demande une certaine gymnastique de montrer à l'écran le haut de l'article (c'est ce qu'on voit en arrivant sur la page) mais de cliquer pour ne modifier qu'une section de l'article. Car il faut bien reconnaître que le code de l'infobox, ce n'est pas du tout convivial pour un novice et cela effraie plutôt que cela ne démontre la simplicité de l'outil. Je pense que je ferai comme cela la prochaine fois (montrer le haut de l'article mais modifier une petite section), j'ai même repéré une faute d'accord dans l'article « Bulle (Fribourg) » que je me réservais mais personne n'est venu entretemps.

On commence à ranger le stand et les ordinateur+écrans sont débranchés quand, forcément on a la visite d'un commercial pour un salon en automne à Genève. Il commence par le traditionnel « Wikimedia, par rapport à Wikipédia, c'est quoi ? » puis nous parle du salon (je lui dis de revenir demain, il y aura de grands pontes de Wikimedia.ch) avant de demander si on n'a pas eu de soucis d'argent. Je réponds que non, qu'il y a deux mois par an (de mi-novembre à mi-janvier environ) un appel de fonds pour payer la bande-passante (entre autres). Il répond « Ah bon, j'avais cru lire que vous aviez des soucis de financement, que c'était un appel à l'aide sous peine de fermeture ». Je recommence mes explications mais il n'a pas l'air de me croire (après tout, c'est un commercial, il connaît le « métier »). M'est avis qu'on a des efforts à faire pour la communication lors de la levée de fonds car si le grand public perçoit le message comme étant « Payez tout de suite ou on disparaitra sous peu », on n'est pas loin8 du FUD.

Je termine en adressant un « Bon courage » aux volontaires qui sont sur place aujourd'hui et demain9 !!

1. A prononcer sans le « d » final.

2. Et sortir du « jeune mâle informaticien » surreprésenté dans la population wikimédienne.

3. Je sais, le 42, cela aurait été mieux, consolons-nous avec ce qu'on a.

4. Projos dans la tronche, on est presque des stars sur scène.

5. Bientôt 10 000 articles.

6. Et prétexte à se taper dessus. « Comment ça, il est pas frais mon poisson ? »

7. Non je n'ai pas osé utiliser « uploader » ou « téléverser ».

8. Consciemment ou pas, that is the question

9. Le kebab après le magasin militaire, en sortant sur la gauche, est pas mal !

Il faut bien dire qu'il n'y pas foule dans l'espace Gruyère ce vendredi, cela m'étonne assez peu en fait. Chandres a bien fait les choses, on a un joli stand avec de beaux visuels et un ordinateur relié à un écran pour faire des démonstrations. On a même décroché le stand 41, l'indicatif téléphonique du pays3, juste à côté de nos amis de Seniorweb, des gens charmants et dans une logique proche de la notre. D'ailleurs on partage les prises, les sunlights4, le frigo, la connexion. Nous sommes situés dans un angle, juste en face d'un coin pour se restaurer (on y piquera d'ailleurs des gobelets, merci !), d'un espace où deux fois par jour des ninjas seniors fribourgeois feront des chorégraphies de remise en forme (45 minutes à chaque fois tout de même...), y a pas à dire Boney M, ça nous rajeunit tous, vu que cela fait 30 ans qu'ils sortent un best-of par an. Et pas loin de nous, un stand de W-C \o/.

Notre première visiteuse est une apicultrice qui pose des questions assez techniques sur son métier. Heureusement Chandres s'y connait mieux que moi en biologie (et pour cause) et il lui montre l'article sur l'espèce, le genre qu'elle élève (cultive ?). Cerise sur le gâteau, on trouve même un lien rouge quand elle évoque le créateur de cette espèce et donc on lui montre comment modifier cela. La deuxième personne nous cause à peine, car voyant le panneau Wikipédia, elle balance juste entre ses dents : « Wikipédia ? Je connais déjà » avant de partir. Cela donne l'idée à Chandres d'intervertir deux panneaux et de placer ainsi ceux parlant de Wikimedia dans les axes d'allées et venues du public. Et également de préparer des feuilles A3 pour le lendemain, incitant le visiteur à se/nous poser des questions.

Plus tard dans l'après-midi, nous accueillons un contributeur en alémanique5. J'ouvre une parenthèse à ce sujet : on notera que la page d'accueil a quatre onglets donc en fait quatre sous pages d'accueil (pour les Alsaciens, Souabes etc). J'attends que fr:wp ait autant de sous-pages d'accueil que de coins où on parle le français, ce serait assez rigolo6. Le contributeur (qui parle très bien français) étudie la linguistique et m'a parlé d'un souci entre le code de la langue alémanique (als) qui est aussi celui d'une version de l'albanais tosk, qui est une base de l'albanais standard donc n'aura pas de wikipédia à lui dans le futur. Sans compter le fait que l'alémanique (als) est souvent encore décrit comme « alsacien ». Bref, un nouveau chenit dont j'ignorais l'existence. Pour terminer, je note aussi que les autres projets en alémanique (wikisource, wikiquote etc) sont dans Wikipédia avec des namespaces différents. Fin de la parenthèse sur les projets de la Foundation en alémanique.

Les contacts que j'ai eus avec le public me confirment des choses plus que cela ne m'en apprend.

1. Les gens connaissent Wikipédia, la notoriété spontanée est sans doute immense ; la notoriété assistée est totale.

2. Les gens n'ont aucune idée de ce qu'est Wikimedia.

Le corollaire de tout cela est assez rigolo. Une fois que Chandres a interverti les panneaux, on voit plus celui parlant de Wikimedia (avec tous les projets de la Fondation) que Wikipédia. Du coup, la réaction standard, c'est des gens qui froncent les sourcils d'un air de dire « Ils abusent d'utiliser un nom très proche de Wikipédia sans être identique, et en plus, on retrouve le logo, hmm c'est quoi ce truc » suivi, notamment si on les invite à poser une question, du rituel « Wikimedia, par rapport à Wikipédia, c'est quoi ? ». Et là, c'est souvent la découverte des nouveaux projets pour eux. Si je sens que ça « prend », j'évoque le concours de l'été avec Wiki Loves Monuments - Suisse. Ah oui, les gens aiment bien prendre des dépliants également.

Parmi les questions qui me reviennent, il y a ce monsieur qui voulait rajouter des images sur Wikipédia depuis Google Earth. Je décide de voir avec lui sur Google Earth, je trouve des photos mais elles ne sont pas liées à Wikipédia ni Commons. J'explique quand même qu'on peut mettre7 des photos sur Wikipédia via Commons (et là je parle de Wiki loves Monument aussi) mais la personne paraît peu intéressée si ce n'est pas directement dans Google Earth. Après son départ, on recherche d'où viennent ces images. En fait, elles sont liées à Panoramio et Wikipédia me dit que : « Panoramio est un site web de partage de photographies géopositionnées. Certaines photos mises en ligne par les utilisateurs sont visibles depuis Google Earth, elles viennent enrichir l'information visuelle du lieu : ce sont en général des photos prises au sol, créant une mise en perspective avec les vues satellite de Google. Les photos sélectionnées dans Google Earth sont choisies pour leurs qualités documentaires. Google a racheté Panoramio en juin 2007 pour la complémentarité avec Google Earth. », bref rien à voir avec Wikipédia.

Autres questions traditionnelles qui me viennent à l'esprit : « Vous vérifiez tout ? », « Vous êtes rémunérés pour cela ? »

Autre souci, montrer qu'il est simple de modifier un article quand une personne dit qu'elle lit Wikipédia mais ne contribue pas car « je n'ai pas le niveau », « je ne vois pas ce que je peux apporter » etc. J'ai choisi l'article sur Bulle ou Fribourg et cela demande une certaine gymnastique de montrer à l'écran le haut de l'article (c'est ce qu'on voit en arrivant sur la page) mais de cliquer pour ne modifier qu'une section de l'article. Car il faut bien reconnaître que le code de l'infobox, ce n'est pas du tout convivial pour un novice et cela effraie plutôt que cela ne démontre la simplicité de l'outil. Je pense que je ferai comme cela la prochaine fois (montrer le haut de l'article mais modifier une petite section), j'ai même repéré une faute d'accord dans l'article « Bulle (Fribourg) » que je me réservais mais personne n'est venu entretemps.

On commence à ranger le stand et les ordinateur+écrans sont débranchés quand, forcément on a la visite d'un commercial pour un salon en automne à Genève. Il commence par le traditionnel « Wikimedia, par rapport à Wikipédia, c'est quoi ? » puis nous parle du salon (je lui dis de revenir demain, il y aura de grands pontes de Wikimedia.ch) avant de demander si on n'a pas eu de soucis d'argent. Je réponds que non, qu'il y a deux mois par an (de mi-novembre à mi-janvier environ) un appel de fonds pour payer la bande-passante (entre autres). Il répond « Ah bon, j'avais cru lire que vous aviez des soucis de financement, que c'était un appel à l'aide sous peine de fermeture ». Je recommence mes explications mais il n'a pas l'air de me croire (après tout, c'est un commercial, il connaît le « métier »). M'est avis qu'on a des efforts à faire pour la communication lors de la levée de fonds car si le grand public perçoit le message comme étant « Payez tout de suite ou on disparaitra sous peu », on n'est pas loin8 du FUD.

Je termine en adressant un « Bon courage » aux volontaires qui sont sur place aujourd'hui et demain9 !!

1. A prononcer sans le « d » final.

2. Et sortir du « jeune mâle informaticien » surreprésenté dans la population wikimédienne.

3. Je sais, le 42, cela aurait été mieux, consolons-nous avec ce qu'on a.

4. Projos dans la tronche, on est presque des stars sur scène.

5. Bientôt 10 000 articles.

6. Et prétexte à se taper dessus. « Comment ça, il est pas frais mon poisson ? »

7. Non je n'ai pas osé utiliser « uploader » ou « téléverser ».

8. Consciemment ou pas, that is the question

9. Le kebab après le magasin militaire, en sortant sur la gauche, est pas mal !

lundi 9 mai 2011

Quand l'AFP repompe Wikipédia

Triste après-midi dans le monde du cyclisme, Wouter Welandt s'est tué sur une route de Ligurie au cours du Tour d'Italie. Ce genre d'accident arrive malheureusement de temps en temps, ce sport n'est pas sans danger. Ici il touche l'une des plus grandes courses cyclistes, ça fait de l'écho. Les journalistes ont besoin d'en parler, mais aussi de contextualiser cet accident parmi les autres accidents mortels ayant touché ce sport.

Ainsi, en cherchant sur le web on trouve rapidement un article consacré aux cyclistes morts en course : ''Une trop longue liste''. On trouve cette liste sur Yahoo sport, 7sur7.be, le soir.be, Eurosport, Ouest-France, RTL.be, le matin.ch, etc. Cette même liste est présente sur de nombreux sites de news. Tous ces sites ne créditent pas leur sources, ceux qui le font créditent l'AFP (Agence France Presse). Néanmoins, il semblerait que l'AFP ait oublié de prévenir ses clients qu'elle leur vend du travail apparemment repompé sur Wikipédia : ici et là.

Si le repompage est avéré, outre le fait que le crédit des auteurs et de la licence sont des choses qui sont visiblement optionnelles à l'AFP, on notera que l'article de Wikipédia - qui est maintenant en partie repris sur de nombreux médias européens par les services de l'AFP - possède un joli bandeau d'avertissement indiquant que l'article ne cite pas suffisamment ses sources.

Dans cet article récent de l'AFP on peut lire invoquant erreurs et opinions subjectives, les universités interdisent à leurs étudiants de s'en servir, les rédactions défendent aux journalistes d'y avoir recours. Très bien, Wikipédia fait de gros efforts. Nous mettons de jolis avertissements sur les articles dont les sources font défaut. Que faire de plus pour que les journalistes de l'AFP apprenent quelques rudiments de leurs métier : commençons par citez les sources et respect du droit d'auteur ?

Ainsi, en cherchant sur le web on trouve rapidement un article consacré aux cyclistes morts en course : ''Une trop longue liste''. On trouve cette liste sur Yahoo sport, 7sur7.be, le soir.be, Eurosport, Ouest-France, RTL.be, le matin.ch, etc. Cette même liste est présente sur de nombreux sites de news. Tous ces sites ne créditent pas leur sources, ceux qui le font créditent l'AFP (Agence France Presse). Néanmoins, il semblerait que l'AFP ait oublié de prévenir ses clients qu'elle leur vend du travail apparemment repompé sur Wikipédia : ici et là.

Si le repompage est avéré, outre le fait que le crédit des auteurs et de la licence sont des choses qui sont visiblement optionnelles à l'AFP, on notera que l'article de Wikipédia - qui est maintenant en partie repris sur de nombreux médias européens par les services de l'AFP - possède un joli bandeau d'avertissement indiquant que l'article ne cite pas suffisamment ses sources.

Dans cet article récent de l'AFP on peut lire invoquant erreurs et opinions subjectives, les universités interdisent à leurs étudiants de s'en servir, les rédactions défendent aux journalistes d'y avoir recours. Très bien, Wikipédia fait de gros efforts. Nous mettons de jolis avertissements sur les articles dont les sources font défaut. Que faire de plus pour que les journalistes de l'AFP apprenent quelques rudiments de leurs métier : commençons par citez les sources et respect du droit d'auteur ?

mardi 26 avril 2011

Essai de géolocalisation

Préambule : ce billet parle de géolocalisation et est très helvétocentré (voire genevocentré) mais je pense que les conclusions/problématiques soulevées voire les enseignements peuvent s'appliquer ailleurs.

J'ai déjà écrit ici tout le bien que je pensais de la géolocalisation sur les projets Wikimedia. C'est évident que c'est l'avenir. En attendant, c'est surtout un chemin de croix.

Comme l'a indiqué Ludo ici, avec commonist et le geolocator, la tâche est un peu plus aisée. Lorsque j'ai sérieusement commencé à mettre mes clichés sur Commons, les pages d'aide insistaient sur l'utilisation du modèle {{location}} en soulignant qu'il s'agit de la géolocalisation de l'appareil photo1 (et qu'accessoirement indiquer l'angle de photographie, c'est encore mieux). Du coup, je m'escrimais à changer les coordonnées du modèle quand je « tournais » autour d'une église, mairie ou autre. C'est sans doute plus précis mais je me dis qu'on se rapproche du calcul d'anges sur une tête d'épingle. Bien plus tard, Ludo (encore lui) m'a indiqué qu'il existe un modèle utilisé pour la localisation de l'objet photographié, il s'agit de {{Object location dec}}. Du coup, j'ai décidé de ne pas être plus royaliste que le roi et je me contente de ce modèle là dans l'immense majorité des cas.

Il me reste quelques questions pratiques sur l'usage de la localisation en degrés ou en décimales (l'un ou l'autre, on s'en fout ?) ou sur le degré de précision à insérer. En effet, il m'arrive de ne plus me souvenir où était exactement l'église banale de ce village paumé et internet m'aide peu à ce sujet. Alors, je peux être sûr à cinquante mètres près de l'endroit en me rappelant vaguement la route prise mais des fois, je ne peux pas être plus précis que cela. Je me dis que c'est assez précis pour être utile, assez pour indiquer cette géolocalisation indicative plutôt que de la laisser vide. J'espère juste que personne ne prendra la localisation de mon téléversement comme parole d'évangile2 pour sourcer des informations, demain ou dans cent ans.

Hier, je vois qu'il fait beau et après avoir entrainé mon corps d'athlète à dépasser ce mois-ci encore les cent kilomètres en course à pied, je m'en vais utiliser l'outil de Myst pour voir ce que je pourrais prendre comme photos sur la rive gauche3. Aucun souci, je trouve quelques éléments géolocalisés et en manque de photographies sur fr:wikipedia4.

Avant de partir, j'ai l'idée saugrenue de regarder si les articles dans le coin sont bien géolocalisés (si ce n'était pas le cas, ils échapperaient à l'outil). J'en teste une demi-douzaine, ils ont tous des coordonnées (on a des maniaques qui travaillent sur les articles suisses, cela aide) mais là je trouve un autre « souci » : je n'avais pas imaginé que Plaine de Plainpalais manquait d'illustrations. L'outil de Myst fait bien son boulot, l'article n'est pas signalé vu qu'il y a des images, j'ai regardé « manuellement » l'article en français. Et à mon avis, il y a un manque. J'essplique : cette plaine est une immense place très fréquentée et je pensais que l'article regorgeait déjà de photos de touristes5. Surprise, l'article a, comme illustrations, un plan de 1730, un dessin de joueurs de cricket de 1817 et moult images (dont un plan) sur « Neons », un projet d'art public et contemporain in situ. Rien sur la place telle qu'elle est et qu'on la voit maintenant. Idem sur Commons, j'ai cherché6.

J'ai déjà écrit ici tout le bien que je pensais de la géolocalisation sur les projets Wikimedia. C'est évident que c'est l'avenir. En attendant, c'est surtout un chemin de croix.

Comme l'a indiqué Ludo ici, avec commonist et le geolocator, la tâche est un peu plus aisée. Lorsque j'ai sérieusement commencé à mettre mes clichés sur Commons, les pages d'aide insistaient sur l'utilisation du modèle {{location}} en soulignant qu'il s'agit de la géolocalisation de l'appareil photo1 (et qu'accessoirement indiquer l'angle de photographie, c'est encore mieux). Du coup, je m'escrimais à changer les coordonnées du modèle quand je « tournais » autour d'une église, mairie ou autre. C'est sans doute plus précis mais je me dis qu'on se rapproche du calcul d'anges sur une tête d'épingle. Bien plus tard, Ludo (encore lui) m'a indiqué qu'il existe un modèle utilisé pour la localisation de l'objet photographié, il s'agit de {{Object location dec}}. Du coup, j'ai décidé de ne pas être plus royaliste que le roi et je me contente de ce modèle là dans l'immense majorité des cas.

Il me reste quelques questions pratiques sur l'usage de la localisation en degrés ou en décimales (l'un ou l'autre, on s'en fout ?) ou sur le degré de précision à insérer. En effet, il m'arrive de ne plus me souvenir où était exactement l'église banale de ce village paumé et internet m'aide peu à ce sujet. Alors, je peux être sûr à cinquante mètres près de l'endroit en me rappelant vaguement la route prise mais des fois, je ne peux pas être plus précis que cela. Je me dis que c'est assez précis pour être utile, assez pour indiquer cette géolocalisation indicative plutôt que de la laisser vide. J'espère juste que personne ne prendra la localisation de mon téléversement comme parole d'évangile2 pour sourcer des informations, demain ou dans cent ans.

Hier, je vois qu'il fait beau et après avoir entrainé mon corps d'athlète à dépasser ce mois-ci encore les cent kilomètres en course à pied, je m'en vais utiliser l'outil de Myst pour voir ce que je pourrais prendre comme photos sur la rive gauche3. Aucun souci, je trouve quelques éléments géolocalisés et en manque de photographies sur fr:wikipedia4.

Avant de partir, j'ai l'idée saugrenue de regarder si les articles dans le coin sont bien géolocalisés (si ce n'était pas le cas, ils échapperaient à l'outil). J'en teste une demi-douzaine, ils ont tous des coordonnées (on a des maniaques qui travaillent sur les articles suisses, cela aide) mais là je trouve un autre « souci » : je n'avais pas imaginé que Plaine de Plainpalais manquait d'illustrations. L'outil de Myst fait bien son boulot, l'article n'est pas signalé vu qu'il y a des images, j'ai regardé « manuellement » l'article en français. Et à mon avis, il y a un manque. J'essplique : cette plaine est une immense place très fréquentée et je pensais que l'article regorgeait déjà de photos de touristes5. Surprise, l'article a, comme illustrations, un plan de 1730, un dessin de joueurs de cricket de 1817 et moult images (dont un plan) sur « Neons », un projet d'art public et contemporain in situ. Rien sur la place telle qu'elle est et qu'on la voit maintenant. Idem sur Commons, j'ai cherché6.

Je pars donc faire des photos et la récolte se passe bien. Je profite du fait d'avoir un droit de panorama pour mitrailler les sculptures du Parc de Malagnou. J'ai un léger souci avec la Comédie car je suis à contre-jour, donc je me débrouille comme je peux, revenant plus tard pour que le soleil soit en position un peu plus favorable. J'arrive sur la plaine de Plainpalais et je me dis que je vais pouvoir ajouter des photos utiles de la place. Sauf qu'il y a une fête foraine (cela arrive de temps en temps, assez fréquemment d'ailleurs) donc impossible de donner une bonne vue de ce qu'est la place en temps « normal ». Tant pis, je photographie les extrêmités nord et sud, pour le reste, je reviendrai7.

De retour chez moi, je télécharge mes photos illico8, puis les trie et les téléverse sur Commons ({{Object location dec}} je t'aime car tu me permets de mettre le même endroit pour le même article) en créant les catégories qui vont bien. J'en profite aussi pour illustrer les articles francophones ainsi « affectés ». Je note ce matin que l'outil de Myst n'a pas pris en compte la mise à jour, j'ignore quand il actualise les données.

On n'échappe jamais vraiment à son destin ; en me baladant (merci Google maps) je suis tombé sur le consulat d’Égypte. Mektoub !

1. Mais sur Wikipédia, il faut utiliser les coordonnées du sujet de l'article, attention ! Quand je photographie une mairie à 20 mètres de moi, je trouve ça un peu poussé. Pour le sommet en face de moi mais à 10 km, là je comprends.

2. Je mets en commentaire de résumé le fait que je ne suis pas à 100% sûr de l'endroit

3. Du Lac de Genève, bien entendu. Wher'else?

4. Je suis aussi allé voir brièvement sur Commons, juste pour être sûr. Autant, je peux concevoir comment l'outil peut aller comparer avec d'autres langues de Wikipédia, autant pour Commons, cela paraît très difficile (et pourtant ce serait très pratique).

5. Pas comme le ministère des tapis en somme

6. Ou sinon c'est mal rangé mais alors ce serait vraiment étonnant ^^

7. Je dois avoir sur mon disque dur des photos de l'endroit lors de l'Euro 2008 par exemple, cela pourrait être intéressant

8. Pour deux raisons. Déjà j'évite de repousser cela aux calendes grecques et puis c'est plus facile de se rappeler ce qu'on a pris en photo quand on vient de le faire que deux mois après.

2. Je mets en commentaire de résumé le fait que je ne suis pas à 100% sûr de l'endroit

3. Du Lac de Genève, bien entendu. Wher'else?

4. Je suis aussi allé voir brièvement sur Commons, juste pour être sûr. Autant, je peux concevoir comment l'outil peut aller comparer avec d'autres langues de Wikipédia, autant pour Commons, cela paraît très difficile (et pourtant ce serait très pratique).

5. Pas comme le ministère des tapis en somme

6. Ou sinon c'est mal rangé mais alors ce serait vraiment étonnant ^^

7. Je dois avoir sur mon disque dur des photos de l'endroit lors de l'Euro 2008 par exemple, cela pourrait être intéressant

8. Pour deux raisons. Déjà j'évite de repousser cela aux calendes grecques et puis c'est plus facile de se rappeler ce qu'on a pris en photo quand on vient de le faire que deux mois après.

samedi 23 avril 2011

Géolocalisation (bis !)

Un vendredi en fin de soirée... le choix entre avancer un peu le projet Valdensia, finir d'écrire le(s) billet(s) promis ou prévus pour ce blog, penser à la déclaration d'impôts qui aurait du être renvoyée il y a déjà trois semaines, voire même aller se coucher pour rattraper des heures de sommeil en retard ? Quelle drôle d'idée... pourquoi ne pas se lancer dans quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ça ?

Or, pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, un commentaire de Manoillon posait la question: "comment identifier, dans Wikipedia, les articles géolocalisables mais pas encore géolocalisés ?", suivi de bonnes idées mentionnées par Erdrokan.

Deux heures, ça risque d'être court pour résoudre le problème, mais on peut déjà commencer. Prenons par exemple tous les articles de la catégorie Monument suisse par canton (y compris les sous-catégories, soit 494 articles au total) et vérifions s'ils sont géolocalisés. 20 minutes de programmation en Perl, 20 minutes de test (entre autres pour enlever les faux-positifs genre les listes), et on obtient d'un coup une liste de 81 articles potentiellement géolocalisables, mais qui ne le sont pas. Il y a sûrement encore des faux-positifs là-dedans (il y a beaucoup de modèles différents pour faire de la géolocalisation et j'en ai probablement oublié quelques uns) mais c'est déjà un bon début pour ce qui concerne la Suisse (j'ai volontairement laissé les bâteaux dans la liste, certains étant amarrés à demeure).

Encore 20 minutes pour écrire ce billet, il me reste donc une heure pour continuer à chercher ces articles à géolocaliser. Une autre idée ? En attendant, j'ai découvert qu'il y a un monument d'importance nationale à moins de 500 mètres de chez moi, et même pas de photo sur commons... du boulot pour le week-end !

Or, pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, un commentaire de Manoillon posait la question: "comment identifier, dans Wikipedia, les articles géolocalisables mais pas encore géolocalisés ?", suivi de bonnes idées mentionnées par Erdrokan.

Deux heures, ça risque d'être court pour résoudre le problème, mais on peut déjà commencer. Prenons par exemple tous les articles de la catégorie Monument suisse par canton (y compris les sous-catégories, soit 494 articles au total) et vérifions s'ils sont géolocalisés. 20 minutes de programmation en Perl, 20 minutes de test (entre autres pour enlever les faux-positifs genre les listes), et on obtient d'un coup une liste de 81 articles potentiellement géolocalisables, mais qui ne le sont pas. Il y a sûrement encore des faux-positifs là-dedans (il y a beaucoup de modèles différents pour faire de la géolocalisation et j'en ai probablement oublié quelques uns) mais c'est déjà un bon début pour ce qui concerne la Suisse (j'ai volontairement laissé les bâteaux dans la liste, certains étant amarrés à demeure).

Encore 20 minutes pour écrire ce billet, il me reste donc une heure pour continuer à chercher ces articles à géolocaliser. Une autre idée ? En attendant, j'ai découvert qu'il y a un monument d'importance nationale à moins de 500 mètres de chez moi, et même pas de photo sur commons... du boulot pour le week-end !

mardi 19 avril 2011

Plus c'est gros plus c'est beau

Il fait vraiment de meilleures photos votre appareil ?

Voilà une question que l'on me pose régulièrement en marge d'une manifestation sportive ou lors de toute autre occasion me permettant d'exhiber, dans une indécence rare, mon phallique téléobjectif 300 mm f/2.8. Curieusement, on me la pose nettement moins souvent à un mariage ou un concert à propos de mon 50 mm f/1.4 et pourtant, c'est tout aussi fondamental. Je pourrais répondre que ce n'est pas le matériel qui compte mais ce serait mentir et oublier que les photographes, avec leurs discussions sans fin sur la supériorité de telle marque, boîtier ou optique, sont les premiers responsables du raccourci voulant qu'un bon appareil fasse de belles photos. Le présent billet traitera donc du matériel photo et tentera de répondre à la double question "Dois-je changer d'appareil? Si oui, lequel acheter?"

Qu'est-ce qu'un bon appareil photo ?

Je vous le donne en mille: un bon appareil photo fait correctement ce que vous lui demandez de faire.

D'un point de vue purement technique, plus les conditions de lumière sont favorables et le sujet fixe, moins la nécessité d'avoir du matériel haut de gamme se fera sentir. Si vous ne faites que de la photo en extérieur par beau temps, que vous n'avez pas l'intention de diversifier votre pratique et que vous êtes satisfait des images délivrées par votre compact, n'en changez pas.

Les choses se compliquent avec la photo en basse lumière (musée) et/ou sujets qui gigotent (concert, sport d'intérieur ou de nuit). C'est dans ces conditions que les compacts trouvent leurs limites: équipés d'un plus petit capteur, leurs photos sont plus bruitées que celles d'un reflex à sensibilité et définition égale; l'ouverture maximale de leurs objectifs est souvent faible, ce qui permet de faire entrer moins de lumière à la fois et oblige à des temps de pose plus longs (d'où un risque de flou, surtout si le sujet est en mouvement); enfin, même si de gros progrès ont été réalisés ces dernières années, ils conservent une latence au déclenchement qui peut faire rater une action décisive.

Pour savoir si vous avez un réel intérêt à changer d'appareil photo, il faut donc vous demander si un autre boîtier remplirait mieux les missions que vous comptez lui confier, dans une mesure qui corresponde aux prix que vous allez y mettre.

Là, vous avez l'embarras du choix et la seule personne à pouvoir répondre à cette question, c'est vous. La dichotomie "compact pour bobonne et les enfants vs. reflex pour les gens sérieux", si elle fût jamais valable, est révolue et le meilleur n'est pas forcément le plus cher. Je vais donc faire le tour des avantages et inconvénients de chaque famille.

Un petit recadrage (hu hu hu) avant de commencer. La moindre croûte embarque aujourd'hui une quantité d'électronique qui pourrait faire croire que le traitement du signal permet de tout résoudre. C'est oublier un certain nombre de limites physiques dont on ne s'est toujours pas affranchi, parmi lesquelles:

- La taille du capteur. Je ne parle pas ici du nombre de millions de pixels, mais de ses dimensions physiques. À définition égale, les photosites d'un grand capteurs sont plus gros et le bruit sera moindre. Voir à ce sujet cet excellent article de Mr Jastow. Cette donnée a également une influence apparente sur la profondeur de champ.

- Le diaphragme. Son ouverture se définit relativement à la distance focale: un diaphragme ouvert à f/2.8 a un diamètre égal à la distance focale divisée par 2,8. Un téléobjectif à grande ouverture aura donc fatalement un diamètre (et donc un volume et un poids) conséquent.

Téléphone portable

Je ne ris pas. Couplé à une connexion 3G, sa réactivité n'a pas d'égal. Côté désavantages, l'objectif est de piètre qualité et mal ou pas protégé contre la crasse et les rayures.

Appareil photo compact

L'offre est pléthorique et même les appareils d'entrée de gamme donnent des résultats très honorables lorsque les conditions lumineuses sont bonnes. Ils forment un bon complément à un boîtier plus volumineux, on peut les balader partout pour saisir des instantanés et expérimenter des pratiques risquées.

Le choix sera un peu plus compliqué pour ceux qui désirent un compact comme boîtier principal y compris pour des photos d'intérieur (conférences ou musées par exemple). Ils auront avantage à chercher un modèle qui autorise un certain nombre de réglages manuels (ouverture du diaphragme et vitesse d'obturation) et dont le diaphragme conserve une ouverture correcte en longue focale. Les dimensions physiques du capteur permettent de se faire une idée du bruit en haute sensibilité.

Ce format a eu son heure de gloire au milieu des années 2000, lorsque le prix des réflex numériques était prohibitif. Les bridges sont équipés d'un capteur un peu plus grand que la plupart des compacts et d'un zoom non interchangeable, ce qui les rend peu sensibles à la poussière. La présence de réglages manuels directement sur le boîtier en fait de bons appareils d'initiation. Pratiquement aussi encombrants que les plus petits reflex, ils sont toutefois moins polyvalents et celui qui prend goût à la photo se sentira vite limité dans sa créativité.

Compact à objectifs interchangeables

Contrairement aux autres familles, seules trois marques sont actuellement présentes sur ce marché qui avait disparu au début des années 1980. Olympus et Panasonic l'ont remis au goût du jour avec le système Micro 4/3, puis Sony a lancé une gamme concurrente (la gamme NEX) équipée d'un capteur plus grand, identique à ceux équipant la plupart des boîtiers reflex hormis les plein format.

Ces appareils sont un peu plus lourds et encombrants que les compacts mais moins que les reflex tout en offrant une grande qualité d'image même en basse lumière (surtout les Sony, aussi bien équipés que les reflex à ce niveau). Ils ont en plus l'avantage de la discrétion. Ils conviennent bien au reporter de rue et au voyageur sac à dos.

Appareil photo reflex

|

| Prêt pour le grand saut? |

|

| Lumière pourrie et sujet agité ne vous empêcheront plus d'en mettre plein la tronche à belle-maman. |

Les inconvénients sont à l'échelle des points forts: lourds, encombrants, ils sont un frein certain à la spontanéité. La pléthore d'accessoires disponibles rend par ailleurs le choix difficile pour les débutants qui n'ont pas encore bien cerné leurs aspirations.

Un mot à ce sujet: à tort ou à raison, l'acquisition d'un reflex passe pour la conséquence classique d'une pratique assidue de la photographie. Le risque est alors grand de se lancer dans une course à l'armement et d'acquérir des objectifs ou accessoires qui s'avéreront mal adaptés à ce que vous voulez faire. Pour cette raison, je conseille généralement de s'en tenir à un boîtier d'entrée de gamme et un ou deux objectifs en kit, le temps de cerner vos envies: paysage (oh, le beau 20 mm f/2.8), concert (focale fixe à très grande ouverture), sport (70-200 mm f/2.8), portrait (85 et 135 mm), reportage de rue (35 et 50 mm) BIF1 (70-400 mm f/4-5.6), macro (100 mm macro)2.

1 Bird In Flight

2 Je signale à ce sujet que toutes les espèces d'insectes en phase de copulation intra- et interespèce sont déjà représentées (et labellisées) sur Commons.

2 Je signale à ce sujet que toutes les espèces d'insectes en phase de copulation intra- et interespèce sont déjà représentées (et labellisées) sur Commons.

Magical Mystery Tour

Cet hiver, on décide de faire une virée dans le plus grand des cantons (en surface) à savoir les Grisons, terre de contraste1 et surtout terre vachement distante à l'échelle de la Suisse. Courageux mais pas téméraire, on va se limiter à Coire, son chef-lieu et pour cela quoi de mieux que le Glacier Express, train qui se vante d'être « l'Express le plus lent du monde ».

A Brigue, il faut quitter la gare CFF pour trouver le point de départ du glacier express. Le prix n'est pas vraiment bon marché mais notre voiture est pleine. Bonne pioche, il fait beau, c'est mieux pour les paysages. Mauvaise pioche, il fait beau et comme la voiture est panoramique (équipée de vitres transparentes en haut et sur les côtés), je cuis sous le soleil2.

|

| Ca tape |

Le voyage est agrémenté d'informations audio dites dans un casque en plusieurs langues. Tout au long du trajet, il y en a plusieurs dizaines (pas loin de cent même je crois, si on va d'un bout à l'autre) et cela dure une minute maximum à chaque fois. C'est d'ailleurs assez rigolo de voir les gens plonger sur leur casque quand le signal sonore retentit. J'ai également noté que le français parlé par le guide n'est pas vraiment romand (par exemple, « soixante-dix »). Il doit y avoir beaucoup de touristes francophones non suisses, ou bien les Romands savent mieux s'adapter que les autres sur ce plan là.

Or donc4, nous quittons le canton du Valais pour rejoindre celui d'Uri. La sonnerie retentit et nous écoutons le commentaire. La gentille voix dans nos oreilles nous dit que nous sommes désormais dans le canton d'Uri, célèbre pour son héros légendaire Guillaume Tell et pour avoir été un des premiers cantons à fonder la Suisse en mille deux cent quatre-vingt onze (je cite de mémoire mais je garantis qu'il n'y avait pas de « nonante et un ». Mon voisin cherche une information sur son smartphone et dit à sa comparse « Je cherchais le nom des trois fondateurs du Serment du Grütli mais ils ont rien mis sur la page "Suisse" de Wikipédia ». A ce moment là, j'interviens pour dire que cette information se trouve dans Mythes fondateurs de la Suisse (je l'ai relu dans le passé) et que si je me souviens bien, la vision des trois patriarches prêtant serment sur la montagne, c'est un mythe (souvent mis en images dans le passé, certes) et qu'il me semble que cela n'est pas si simple5.

Cela n'a pas l'air de le convaincre vraiment, pour lui Wikipédia c'est un réflexe et il s'étonne qu'il n'y ait pas l'information qu'il recherchait, à savoir « Tel que le raconte la légende, il se déroula sur la prairie du Grütli dominant le lac des Quatre-Cantons, et rassembla les hommes libres des vallées d'Uri, de Schwytz et d'Unterwald, notamment représentés par les trois Confédérés Arnold de Melchtal, Walter Fürst et Werner Stauffacher.»

Le reste du séjour n'a que peu d'intérêt wikipédien à part qu'en se baladant dans les rues de Coire (où il fait frisquet en hiver....), un drapeau autrichien m'a tapé dans l’œil. Il s'agit du consulat autrichien, situé au-dessus d'une Bodega española (sic) dans une rue étroite où il n'y a pas de recul. Ravi de cette bonne fortune pour la cabale consulaire, j'immortalise tant bien que mal le bâtiment. Un peu plus loin, un bâtiment similaire avec un drapeau grec mais c'est juste un restaurant... Je n'ai pas l'impression qu'à Coire, il y a énormément de consulats, ou sinon ils se cachent.

1. Toutes les terres sont de contraste, cela fait un joli lieu commun pratique à placer.

2. que j'ai dans l'œil.

3. Le retour est moins pittoresque mais plus rapide.

4. Car là vous devez vous dire que c'est bien gentil mon voyage en train mais quel intérêt d'en faire un billet si ça n'a rien à voir avec Wikipédia. J'y viens, même si je reconnais que la mise en marche est un peu détaillée. Et encore je n'ai pas parlé du repas qui était correct, sans plus.

5. En effet, il confond Serment du Grütli et Pacte Fédéral, si j'avais été plus aussi sûr au moment des faits, j'aurais été plus incisif.

2. que j'ai dans l'œil.

3. Le retour est moins pittoresque mais plus rapide.

4. Car là vous devez vous dire que c'est bien gentil mon voyage en train mais quel intérêt d'en faire un billet si ça n'a rien à voir avec Wikipédia. J'y viens, même si je reconnais que la mise en marche est un peu détaillée. Et encore je n'ai pas parlé du repas qui était correct, sans plus.

5. En effet, il confond Serment du Grütli et Pacte Fédéral, si j'avais été plus aussi sûr au moment des faits, j'aurais été plus incisif.

lundi 18 avril 2011

Géolocalisation et photographie

Dans le précédent billet j'ai exposé ce qu'était la géolocalisation et comment la mettre en place dans les articles. Dans le présent billet je vais tenter de mettre en lien la géolocalisation et la photographie illustrative, tout cela en évoquant la possibilité d'utiliser un GPS.

L'outil de Myst

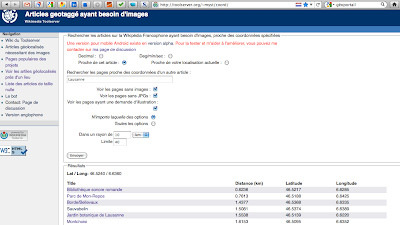

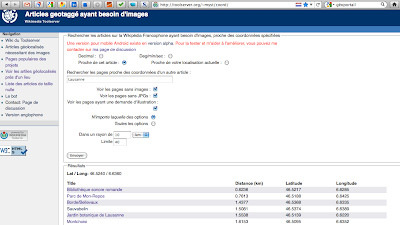

Myst a adapté, pour la version francophone de Wikipédia, un outil qui permet de dresser une liste d'articles ne possèdant pas d'illustrations tout en considér ant votre position.

ant votre position.

Comme on le voit sur le document ci-contre, l'outil vous demande en premier lieu de donner l'endroit qui vous intéresse. Vous pouvez lui donner une position avec les géodonnées précises (latitude et longitude), ou lui donner un nom d'article précis. Vous avez le choix.

Vous pouvez ensuite affiner votre choix sur les types d'illustrations, jpg seulement.

Enfin, il est possible de restreindre la liste générée par deux critères. La distance entre votre lieu et les articles en question et le nombre d'articles présents dans cette liste. Là c'est à l'utilisateur de le faire au feeling. Le nombre d'articles pas illustrés autour d'un lieu dépend de très nombreux facteurs (densité d'articles dans l'aire géographique en question, possibilité d'en faire des photos, présence de Wikipédiens, etc.) .

Voilà vous avez donc tout en main pour vous sortir une liste de photographies utiles à faire près de chez vous ou lors de vos prochaines vacances.

Comment se servir de cette liste ?

Vous disposez d'une belle liste. La solution la plus simple est de l'imprimer. Vous l'avez sur vous et vous pouvez prendre les photos nécessaires. Autre solution : le GPS !

En bas de la page concernant cet outil, sous la liste, vous pouvez voir : Générer un KML. Pour faire simple, un kml c'est un format de fichier adapté au recueil de points géolocalisés. Ainsi en cliquant sur cette option l'outil de Myst vous propose de télécharger un fichier de type kml incluant tous les points obtenus grâce à votre sélection précédente. En cliquant sur le lien vous arrivez à une page web assez imbitable. Il suffit juste de sauvegarder cette liste avec votre navigateur web favori. Un fichier, enregistrer sous, marche très bien pour ça. Voilà maintenant vous avez votre fichier kml sur votre ordinateur.

Comment mettre ce fichier kml dans votre GPS ?

Babel GPS

Babel GPS est un logiciel libre et gratuit. Il permet de convertir la plupart des formats de fichier tels que le kml. Ainsi il vous permet de transformer votre fichier kml nouvellement créé dans le format de votre GPS.

Il vous suffit juste de trouver le format de fichier accepté par votre GPS et de remplir l'interface en conséquence. Voyez la capture d'écran ci-contre, c'est très simple d'utilisation. Pour ma part j'utilise un GPS Garmin et ça marche très bien. Le format de fichier de Garmin est le GPX XML.

Avec ce fichier, votre GPS interprète toutes les entrées de la liste générée par le KML comme une des points d'intérêts. Ainsi en vous promenant votre GPS pourra vous dire qu'à 200 mètres sur votre gauche la jolie petite église n'a pas de photo sur Wikipédia.

Autre méthode pour générer un fichier kml :

Dans le précédent billet je vous parlais de l'outil {{KML}} que l'on peut apposer au pied d'un article ou dans une catégorie.

Comme évoqué précédemment, cet outil vous permet de visualiser les points géolocalisés sur une carte. Il vous permet aussi de télécharger les données de l'article ou de la catégorie au format kml. Il suffit de cliquer sur le lien adéquat. L'outil a un léger bug, au moins avec ma configuration de matériel. Il oublie de mettre l’extension de fichier. En ce cas, il suffit juste de renommer le fichier de fichier en fichier.kml. Ça marche très bien comme ça. Vous avez votre fichier kml la procédure est ensuite rigoureusement la même qu'expliqué ci-dessus.

Toujours dans l'optique des besoins photographiques, on peut utiliser cet outil {{KML}} sur une liste de monuments notables. Prenons exemple sur la liste des monuments historiques du 20 ème arrondissement de Paris, tous les monuments y sont géolocalisés. On peut tout simplement recopier cette liste en page de discussion de l'article, en y retirant tous les monuments disposant d'une photographie. Vous obtenez une liste de monuments à illustrer. Ensuite, il s'agit juste d'utiliser l'outil {{KML}} pour mettre ça dans votre GPS.

Cette méthode est bien entendu transposable à toute sorte de liste d'entités.

Conclusion :

Vous voilà doté de quelques outils pour vos prochaines vacances ou pour les longs week-ends à venir Pâques et mai. A vous de jouer pour faire de belles photos utiles.

L'outil de Myst

Myst a adapté, pour la version francophone de Wikipédia, un outil qui permet de dresser une liste d'articles ne possèdant pas d'illustrations tout en considér

ant votre position.

ant votre position.Comme on le voit sur le document ci-contre, l'outil vous demande en premier lieu de donner l'endroit qui vous intéresse. Vous pouvez lui donner une position avec les géodonnées précises (latitude et longitude), ou lui donner un nom d'article précis. Vous avez le choix.

Vous pouvez ensuite affiner votre choix sur les types d'illustrations, jpg seulement.

Enfin, il est possible de restreindre la liste générée par deux critères. La distance entre votre lieu et les articles en question et le nombre d'articles présents dans cette liste. Là c'est à l'utilisateur de le faire au feeling. Le nombre d'articles pas illustrés autour d'un lieu dépend de très nombreux facteurs (densité d'articles dans l'aire géographique en question, possibilité d'en faire des photos, présence de Wikipédiens, etc.) .

Voilà vous avez donc tout en main pour vous sortir une liste de photographies utiles à faire près de chez vous ou lors de vos prochaines vacances.

Comment se servir de cette liste ?

Vous disposez d'une belle liste. La solution la plus simple est de l'imprimer. Vous l'avez sur vous et vous pouvez prendre les photos nécessaires. Autre solution : le GPS !

En bas de la page concernant cet outil, sous la liste, vous pouvez voir : Générer un KML. Pour faire simple, un kml c'est un format de fichier adapté au recueil de points géolocalisés. Ainsi en cliquant sur cette option l'outil de Myst vous propose de télécharger un fichier de type kml incluant tous les points obtenus grâce à votre sélection précédente. En cliquant sur le lien vous arrivez à une page web assez imbitable. Il suffit juste de sauvegarder cette liste avec votre navigateur web favori. Un fichier, enregistrer sous, marche très bien pour ça. Voilà maintenant vous avez votre fichier kml sur votre ordinateur.

Comment mettre ce fichier kml dans votre GPS ?

Babel GPS

Babel GPS est un logiciel libre et gratuit. Il permet de convertir la plupart des formats de fichier tels que le kml. Ainsi il vous permet de transformer votre fichier kml nouvellement créé dans le format de votre GPS.

Il vous suffit juste de trouver le format de fichier accepté par votre GPS et de remplir l'interface en conséquence. Voyez la capture d'écran ci-contre, c'est très simple d'utilisation. Pour ma part j'utilise un GPS Garmin et ça marche très bien. Le format de fichier de Garmin est le GPX XML.

Avec ce fichier, votre GPS interprète toutes les entrées de la liste générée par le KML comme une des points d'intérêts. Ainsi en vous promenant votre GPS pourra vous dire qu'à 200 mètres sur votre gauche la jolie petite église n'a pas de photo sur Wikipédia.

Autre méthode pour générer un fichier kml :

Dans le précédent billet je vous parlais de l'outil {{KML}} que l'on peut apposer au pied d'un article ou dans une catégorie.

Comme évoqué précédemment, cet outil vous permet de visualiser les points géolocalisés sur une carte. Il vous permet aussi de télécharger les données de l'article ou de la catégorie au format kml. Il suffit de cliquer sur le lien adéquat. L'outil a un léger bug, au moins avec ma configuration de matériel. Il oublie de mettre l’extension de fichier. En ce cas, il suffit juste de renommer le fichier de fichier en fichier.kml. Ça marche très bien comme ça. Vous avez votre fichier kml la procédure est ensuite rigoureusement la même qu'expliqué ci-dessus.

Toujours dans l'optique des besoins photographiques, on peut utiliser cet outil {{KML}} sur une liste de monuments notables. Prenons exemple sur la liste des monuments historiques du 20 ème arrondissement de Paris, tous les monuments y sont géolocalisés. On peut tout simplement recopier cette liste en page de discussion de l'article, en y retirant tous les monuments disposant d'une photographie. Vous obtenez une liste de monuments à illustrer. Ensuite, il s'agit juste d'utiliser l'outil {{KML}} pour mettre ça dans votre GPS.

Cette méthode est bien entendu transposable à toute sorte de liste d'entités.

Conclusion :

Vous voilà doté de quelques outils pour vos prochaines vacances ou pour les longs week-ends à venir Pâques et mai. A vous de jouer pour faire de belles photos utiles.

mardi 12 avril 2011

Géolocalisation

Sur ce blog l'aspect géolocalisation des articles a déjà abordé avec l'angle de vue utilisation externes : quelques sites webs faisant des trucs plutôt sympa. De mon coté, je vais tenter de décrire l'utilisation de quelques outils pour la géolocalisation des articles.

Géolocaliser un article c'est quoi ?

Géolocaliser un article c'est lui affecter une position géographique précise, le positionner sur une carte. Le problème est que pour l'instant on ne géolocalise qu'un infiniment petit ; on ne peut pas géolocaliser une surface. On comprend rapidement qu'il est assez pertinent et aisé de géolocaliser la Tour Eiffel ou tout autre bâtiment de taille raisonnable. En revanche, la géolocalisation du lac Léman ou de la France ce n'est jamais que faire un choix sur un hypothétique centre géographique de l'entité. A ce niveau l'avenir serait de pouvoir donner une information sur la surface géolocalisée.

Géolocaliser c'est mettre une information géographique dans un article. Dans un premier temps il faut aller chercher cette information. On peut par exemple utiliser Google Maps, ou les géoportails nationaux : le français ou le suisse. Nos amis de la francophonie pourront peut-être nous indiquer des tels outils chez eux : Belgique, Québec, etc.

Vous avez trouvé l'objet que vous souhaitez géolocaliser sur Wikipédia. Ces outils webs permettent souvent par un clic droit de récupérer l'information géographique, elle se compose d'un couple de données numériques : la latitude et la longitude (par exemple : 38.331042,-0.490534). Voir la capture d'écran ci-contre.

Dans l'article deux choix s'offrent à vous. Soit l'article dispose d'une infobox dans laquelle il existe des paramètres latitude et longitude, dans ce cas parfait il faut juste remplir les trous. Soit l'article ne dispose pas d'infobox et il faut utiliser un modèle de géoloc. Je vous invite à prendre connaissance de cet cet outil très pratique. Dans le premier champ, vous copiez le couple de données géographiques, ensuite un clic sur Apply et vous obtenez une liste de modèle pré-remplis avec vos informations géographiques. Il n'y a plus qu'à copier-coller ce modèle dans votre article. On notera que cet outil transforme lui même les données géographiques depuis un système décimal vers un système degré/minute/seconde. On peut donc aussi ne s'en servir que pour cela si l'infobox n'accepte que des géodonnées en degré/minute/seconde.

Géolocalisation et modèle KML :

La géolocalisation trouve une utilisation considérable avec l'util isation du modèle KML. Je place ce modèle dans la catégorie concernant les lacs situés en France; le paramètre de récursion c'est la profondeur de recherche dans les sous-catégories. Les articles inclus dans cette arborescence de catégorie apparaissent sur la carte choisie. C'est super intéressant pour le lecteur. Il peut se promener sur sa carte et découvrir des lacs et aller lire les articles sur Wikipédia.

Autre exemple sur la carte ci-contre, on visualise les monuments historiques dans le centre de Paris.

Effet de bord plutôt intéressant de ce modèle : la détection des erreurs de localisation. Je suis toujours avec ma catégorie de lac en France. Je vais me promener en Corse et hop je trouve un lac en pleine mer Tyrrhénienne. Je corrige donc l'article concernant l'étang de Diane. Rapide et efficace. Ça marche pour plein de sujets à partir du moment où vous avez l’œil pour vous dire que le truc n'est pas à sa place.

Un autre outil !

Maintenant vous savez géolocaliser un article, on peut aussi vous proposer de faire de la maintenance sur le sujet. Parlons donc d'un outil très sympa développé en français par Myst. Le but premier de cet outil est de trouver autour d'un endroit donné des articles non-illustrés. Je reparlerai de cette utilisation dans un prochain billet. Ici l'effet secondaire de cet outil en fait est qu'il donne une liste d'articles mal ou pas géolocalisés. En effet, des infobox donnent par défaut une géolocalisation à (0;0) si les données ne sont pas renseignées. Par bonheur l’intersection du Méridien de Greenwich et de l'équateur se trouve en pleine mer, dans une zone sans vrais articles. Du coup vous pourrez aisément vous dire que l'amphithéâtre de Lucques n'y est pas forcément à sa place.

L'outil de Myst doit être mis à jour de temps en temps. Ainsi quand vous avez fini la liste qu'il vous a généré, il faut demander à Myst de mettre l'outil jour.

Conclusion

Géolocalisez tout ce qui peut l'être et corrigez les erreurs présentes !

lundi 11 avril 2011

Wikimedia et la mondialisation

Très rapide billet pour évoquer une anecdote assez marrante.

C'est l'histoire d'une contributrice très active sur Wikipédia dans ce qui touche à la Fantasy. Elle connait déjà des auteurs de ce genre littéraire en région parisienne et souhaite couvrir un festival. L'intérêt étant de pouvoir rencontrer les auteurs, réaliser de petites interviews, en faire des photos etc.

Cette contributrice vit en région parisienne, le festival s'appelle Trolls et Légendes et aura lieu à Mons en Belgique. Cette contributrice française a demandé de l'aide auprès de Wikimedia CH (Suisse) pour obtenir un pass-presse à son festival belge.

Harmonia Amanda sera ravie d'apprendre que la mondialisation a du bon. Son pass-presse, elle l'a.

Prochain challenge, mettre les québécois dans la place !

vendredi 18 mars 2011

Je suis plein d'énergie pour écrire

L'accident nucléaire qui se déroule en ce moment même au Japon fait beaucoup parler de lui. Son traitement médiatique pourrait-être un bon sujet de billet, peut-être plus tard. Là je souhaite plus évoquer une volonté importante qu'a la population de sortir du nucléaire et les problématiques énergétiques de nos sociétés.

En 2005, le nucléaire civil fournissait 45% de l'électricité en Suisse, 79% en France, 28% au Japon, 46% en Suède, 19% aux Etats-Unis, 20% au Royaume-Uni, 26% en Allemagne, etc. (chiffre de l'Agence internationale de l'énergie). On le voit, de nombreux pays industrialisés ont une certaine dépendance vis-à-vis de la fourniture d'électricité par la filière nucléaire. Sur le total mondial, c'est 15% de l'électricité qui est générée par ce vecteur. Ce n'est pas une part très importante, ce n'est pas une part négligeable. Les barrages hydroélectriques fournissent 16,4% de l'électricité, le fossile occupant pratiquant tout le reste (gaz, pétrole, charbon).

Ainsi, fournir de l'électricité à des marchés très denses comme l'Europe ou le Japon c'est faire la part des choses entre un développement du nucléaire et un développement du fossile. Je précise que les Alpes sont globalement saturées en termes de sites potentiels pour des barrages. Aucune des deux solutions (nucléaire et fossile) n'a très bonne presse. Avant mars 2011, le nucléaire véhiculait principalement cette peur sur la gestion des déchets, maintenant on rajoute aussi la peur de l'accident grave dans un pays occidental (je nuance ici Tchernobyl). Le fossile, les pays occidentaux ont pour la plupart ratifié Kyoto (au Japon, ironie ...), ils sont donc plus que réticents à autoriser des constructions de centrales, synonyme d'un accroissement des rejets de CO2.

La demande d'électricité augmente, le parc de production vieilli, il faut le renouveler, mais aucune solution n'est politiquement acceptable. Impasse décisionnelle pour un décideur. En fait si, il existe une solution toute simple : décupler le prix du kilowatt électrique. Un bien de richesse sera obligatoirement moins consommé, plus économisé. Petite provocation pour attirer l'attention sur le fait que sortir du nucléaire civil c'est obligatoirement diminuer drastiquement notre consommation d'électricité. Les industriels travaillent sur le sujet depuis longtemps, les appareils à basse consommation sont légions. Mais bon le consommateur achète de plus en plus et donc, consomme de plus en plus. Ce que nous gagnons d'un coté, nous le perdons de l'autre.

En fait, une solution pourrait être de faire comme les cigarettiers. Fumer est dangereux pour la santé et la santé des autres, consommer de l'électricité est dangereux pour ma santé et celle des autres. Par mon acte d'allumer un appareil électrique, je mets potentiellement ma vie et celles d'autres personnes en danger. Comme les cigarettiers ? Je m'imagine bien acheter mon billet de train aux CFF ou à la SNCF et avoir sur le billet la photo d'un enfant de Thernobyl ou d'une ville rasée par la rupture d'une barrage. La même chose sur ma facture d'électricité, sur l'achat de mon nouvel ordinateur, etc. De la sorte, nous adopterions un mode de vie en cohérence avec notre discours. On ne veut pas de centrale dans notre jardin, dans ce cas on ne consomme pas.