La suite de ma petite réflexion de lundi sur le fait qu'il y a tous les jours des gens qui meurent, c'était de me demander si en fait Wikipédia, qui a atteint une certaine maturité depuis quelques temps déjà, "profite" encore de ces décès par effet piranha, ou si elle se contente simplement désormais d'offrir une information relativement complète au curieux de passage.

La réponse, comme toujours, est "les deux mon capitaine".

On a deux types de morts célèbres: les gens célèbres parce qu'ils sont morts (on pensera à Mohammed Bouazizi), et les gens célèbres qui meurent (Oussama ben Laden). Entre les deux, on trouve une catégorie intermédiaire et probablement plus vaste de gens anciennement célèbres, ayant pris leur retraite, et de retour pour un temps dans l'actualité parce que décédés.

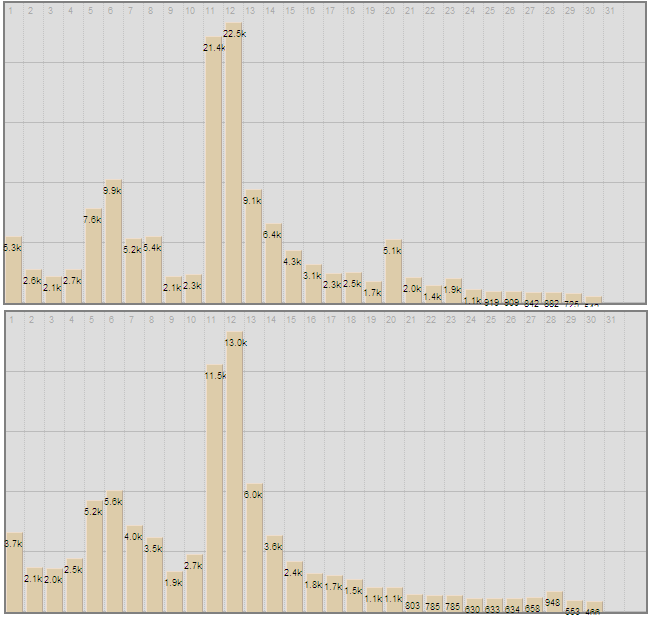

Pour deux de ces catégories, il est évident que l'actualité apporte un flot d'informations qui n'étaient peut-être pas disponible auparavant. Dans le cadre du présent billet, je me suis du coup concentré sur les gens qui n'avaient pas besoin de mourir pour qu'on sache qu'ils existent. La première surprise que j'ai eue à ce niveau est que même les gens connus voient un pic de fréquentation assez époustouflant sur leurs articles lorsqu'ils quittent la scène. Voici ce que j'ai constaté pour neuf "célébrités" tirées un peu au hasard:

Vous lisez bien: la fréquentation de l'article sur la chanteuse Amy Winehouse a été multipliée par plus de 1'600 entre les 22 et 23 juillet 2011. De 280 visites on est passés d'un coup à 450'000, ce que pour le coup je trouve assez énorme. Même si les variations sont moins dramatiques pour les autres elles restent substantielles, avec des creux pour Gbagbo (qui n'est "que" mort militairement) et Khadafi, dont la chute aura été pour tous deux relativement longue et aura donc distribué le trafic sur une période plus étendue. Pour l'anecdote, l'ancien président Jiang Zemin n'est pas mort non plus, mais une rumeur diffusée sur une seule chaîne de Hong-Kong et reprise l'espace de quelques heures seulement en occident aura visiblement suffit à faire son petit effet.

|

| Croissance de la fréquentation des articles le jour de l'annonce du décès par rapport à la veille. |

L'augmentation du traffic étant établie, je suis allé voir la variation de la taille de ces mêmes articles entre la veille du décès et aujourd'hui:

|

| Tailles des articles avant et après l'annonce de décès (kilooctets) |

Nouvelle surprise: à hausses de fréquentation inégales, croissance des contenus à peu près égale - environ 20% de contenu en plus (en texte brut), avec Annie Girardot et Steve Jobs qui dépassent un peu1. Autre détail intéressant: les chiffres concernant l'ancien secrétaire d'État américain Warren Christopher sont pris sur la version anglophone mais totalement similaires (+17%). Non indiqué, Vaclav Havel est dans les mêmes termes sur le wiki en tchèque (+19%).

La conclusion immédiate que je tire, ou plutôt les conclusions, sont pour l'heure les suivantes:

1. +45 et +67%, respectivement, alors que les autres sont entre +13 et 26%. J'aurais tendance à mettre Annie Girardot dans la catégorie des gens dont on se rappelle à cause du décès, l'essentiel de sa carrière s'étant fait avant l'avènement de WP (j'ai retrouvé une progression similaire pour Jean Amadou, d'ailleurs).

2. Je lis toutefois que l'ex-président mexicain Miguel de la Madrid ne va vraiment pas fort: il sera intéressant de regarder ce qu'il se passe sur :es dans les prochains jours.

La conclusion immédiate que je tire, ou plutôt les conclusions, sont pour l'heure les suivantes:

- Même un article qu'on peut considérer comme relativement complet profite en terme de contenu d'un effet d'annonce lié à son sujet (en l'occurence un décès), et cette croissance est substantielle;

- La quantité de nouveau contenu apporté n'est pas liée à la taille initiale de l'article, et elle n'est pas liée à l'augmentation de la fréquentation: il faudrait par ailleurs voir s'il y a eu des protections ou semi-protections en écriture intempestives qui auraient pu brider les progrès.

1. +45 et +67%, respectivement, alors que les autres sont entre +13 et 26%. J'aurais tendance à mettre Annie Girardot dans la catégorie des gens dont on se rappelle à cause du décès, l'essentiel de sa carrière s'étant fait avant l'avènement de WP (j'ai retrouvé une progression similaire pour Jean Amadou, d'ailleurs).

2. Je lis toutefois que l'ex-président mexicain Miguel de la Madrid ne va vraiment pas fort: il sera intéressant de regarder ce qu'il se passe sur :es dans les prochains jours.